「クエン酸って疲労回復にいいんでしょ?」

夏のスポーツドリンクやサプリの広告で、そう聞いたことはありませんか?

実はこの「クエン酸=疲労回復」というイメージ、半分は正しくて半分は誤解なんです。

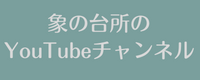

私たちの体にある「クエン酸回路(TCA回路/Krebs回路)」は、

外からクエン酸を摂ったからといって直接元気になるわけではありません。

クエン酸回路は、食べ物を分解してATPというエネルギーを生み出す体の“エネルギー工場”です。

教科書では化学式がずらりと並びとっつきにくいですが、実は「シチュー鍋」をイメージするとぐっと分かりやすくなります。

本記事では料理のたとえでクエン酸回路をやさしく解説するとともに、

「外からのクエン酸摂取が意味あるのか?」という誤解についても具体的に説明します。

目次

クエン酸回路とは?(基本をやさしく)

クエン酸回路は、体の細胞の中にあるミトコンドリアで行われる代謝サイクルです。

別名はTCA回路やKrebs回路。

糖・脂質・タンパク質といった栄養素が分解され、

最終的に生成される代謝物がこの回路に入り、NADHやFADH2などの「エネルギーのもと」を作ります。

これらはその後の電子伝達系へ送り出され、大量のATP(細胞のエネルギー通貨)を生み出します。

つまりクエン酸回路は、

私たちが日々動いたり考えたりするためのエネルギーを供給する“体内の発電所”のようなもの。

これが滞ると疲れやすさやパフォーマンス低下につながります。

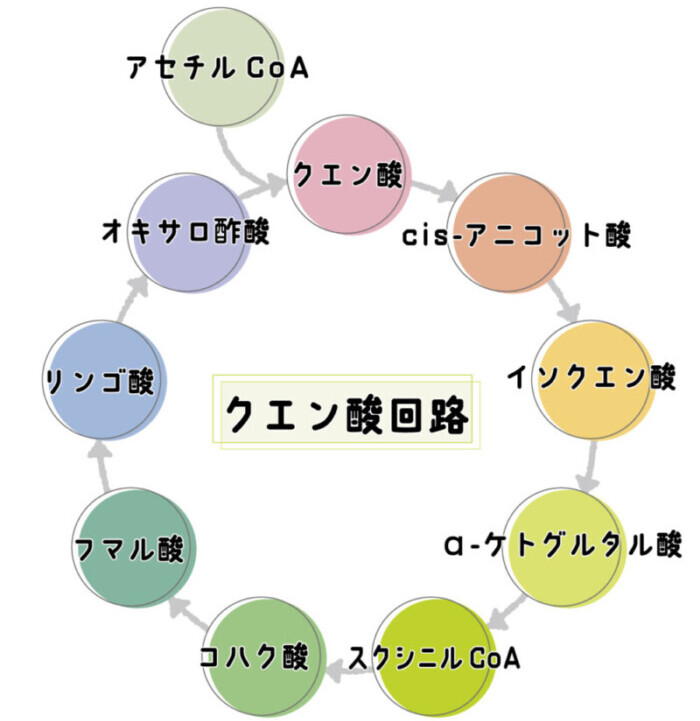

シチュー鍋に例えるとぐっと分かる

難しい反応式は一旦置いて、クエン酸回路をシチュー鍋に例えてみましょう。

流れを直感的に掴めば、化学式も怖くなくなります。

- 鍋(オキサロ酢酸): シチューを煮る土台。壊れずに繰り返し使える。

- お肉を投入(アセチル-CoA): 新しい材料が入る瞬間。ここから旨味=エネルギーの元が始まる。

- コトコト煮込み(NADH / FADH2の生成): 煮れば煮るほど旨味が溶け出す。体内では電子を運ぶNADHやFADH2が生成される。

- アク取り(CO2の排出): 煮込みで出る不要物を取り除く工程。体では二酸化炭素として排出される。

- 味見(GTPの生成): ちょっとしたエネルギーが生まれる段階。

- 鍋が元通り(オキサロ酢酸の再生): 鍋は壊れず、次の材料をまた入れられる。サイクルが続く。

要するに「材料を入れて煮込む→旨味を取り出す→鍋は再利用」という一連の流れが、体の中でもぐるぐる回っているイメージです。

よくある誤解:外からクエン酸を摂れば回路が活性化する?

ここで多くの人が混同してしまうのが「クエン酸の摂取」と「クエン酸回路の活性化」です。

市販の飲料やサプリのキャッチコピーでは「クエン酸で疲労回復!」という文言をよく見かけます。

しかし、重要なのは次の点です。

- 回路で使われるクエン酸は、体内でオキサロ酢酸とアセチル-CoAが結合して生成されるもので、細胞は必要な分を自前で合成できる。

- 外から摂ったクエン酸が、そのままミトコンドリアのクエン酸回路にダイレクトに入り込んでATPを増やす、という強いエビデンスは現在のところ乏しい。

- 酸っぱい飲み物で気分がスッキリする、あるいは一時的に消化が促されるなどの“感覚的な効果”はあるが、それと回路の中でのATP量増加は別問題。

つまり、

クエン酸飲料を飲んだことで「直ちに細胞レベルでエネルギー生成が増える」と期待するのは現実的ではありません。

科学的な研究でも「外部供給されたクエン酸が直接的にATP産生を高める」という明確かつ強力な証拠は示されていません。

では、疲れにくい体を作るには何が必要か?

ポイントはとてもシンプルです。

クエン酸回路をちゃんと回すためには、回路に入る「材料」と、

回路がうまく働くための「環境」を整えることが大切です。

材料を整える(栄養バランス)

- 糖質: エネルギー源の供給。極端な制限は回路の材料不足につながることがあります。

- 脂質: 長時間のエネルギー供給に貢献。

- タンパク質: アミノ酸は代謝経路の補酵素や材料になります。

- ビタミン・ミネラル: 補酵素(例:ビタミンB群)や酵素の働きを支える重要因子。

環境を整える(ライフスタイル)

- 規則正しい睡眠:ミトコンドリアの回復と代謝リズムの安定に重要。

- 適度な運動:ミトコンドリアの数と機能を高める効果がある。

- 十分な水分と電解質:代謝反応を支える基盤。

これらを日常的に整えることが、回路の“自然な働き”を最大限に引き出すことにつながります。結局のところ、サプリ頼みより先に基礎的な生活習慣の見直しが先決です。

シチューでわかる!TCA回路の一周ストーリー

🧅① 材料投入:「アセチルCoAが鍋に入る!」

炭水化物・脂肪・タンパク質を分解してできたアセチルCoA(お肉や野菜)を、

鍋=オキサロ酢酸に投入!

この鍋は使い回しができる、まさに代謝の“土台”です。

🔥② 煮込みスタート:「クエン酸ができる」

材料が混ざり合ってクエン酸が生成。

シチューで言えば、「全部の具材を入れて煮込み始めた」段階。

ここからぐつぐつエネルギーを引き出す準備が整います。

🥘③ 旨味を引き出す工程:「エネルギー抽出!」

ぐつぐつ煮込むうちに、具材のうま味が出てきます。

TCA回路では、

イソクエン酸 → α-ケトグルタル酸 → スクシニルCoA

という流れの中で、NADHやGTPという「旨味エキス(エネルギー)」がどんどん生まれます。

このとき、CO₂(蒸気)も出ていきます。

これは調理中に立ちのぼる湯気のようなものです。

🍛④ 味を整えて鍋に戻る:「回路がつながる!」

シチューの味を整えて最後に鍋に戻すように、

TCA回路でも

スクシン酸 → フマル酸 → リンゴ酸 → オキサロ酢酸

という流れで再びオキサロ酢酸(鍋)に戻ります。

これで回路(Cycle)が一周!

また次の食材(アセチルCoA)を迎え入れられます。

⚡⑤ エネルギー活用:「旨味エキスを電気に変える!」

煮込みでできたNADHやFADH₂(旨味エキス)は、

「電子伝達系=オーブン」へ送られ、

ここでATP(電気や熱エネルギー)に変換されます。

最終的にできるのが、

私たちの体を動かす“エネルギーの源=ATP”です。

🌱⑥ まとめ:シチューのようにぐるぐる回る生命のエネルギー回路

TCA回路は、

- 材料(アセチルCoA)を入れ、

- 鍋(オキサロ酢酸)で煮込み、

- 旨味(NADH)を取り出し、

- それを電気(ATP)に変える、

まるでシチュー作りのように「回り続けるエネルギー循環」なんです。

生活にすぐ取り入れられる実践ポイント

- 朝食は軽くても良いので糖質+タンパク質を組み合わせる(例:トースト+ヨーグルト)

- 1日3食をなるべく規則正しく摂る

- 週に数回、軽めの有酸素運動や筋トレを行う

- ビタミンB群が豊富な食品(豚肉、納豆、卵、緑黄色野菜)を意識する

- クエン酸飲料は“気分転換”として賢く使う(過度に期待しない)

まとめ

クエン酸回路は私たちの体で日々働く「エネルギー工場」。

料理のシチュー鍋にたとえると、難しい化学式もぐっと身近になります。

大切なのは、外からクエン酸を摂ることではなく、

回路に必要な材料(糖質・脂質・タンパク質)と良好な代謝環境(睡眠・運動・水分)を整えることです。

次回は、クエン酸回路で作られたNADHやFADH2が電子伝達系でどのようにATPへ変換されるのかを「料理の仕上げ工程」に例えて解説します。

続きもぜひお楽しみに!