「糖を摂ると太る」

と聞くと、ちょっと悪者のように思えてしまいますよね。

でも、糖は体を動かすための大切な“燃料”。

そのままでは使えないので、体の中ではまず「使いやすい形に切り分ける」工程が行われます。

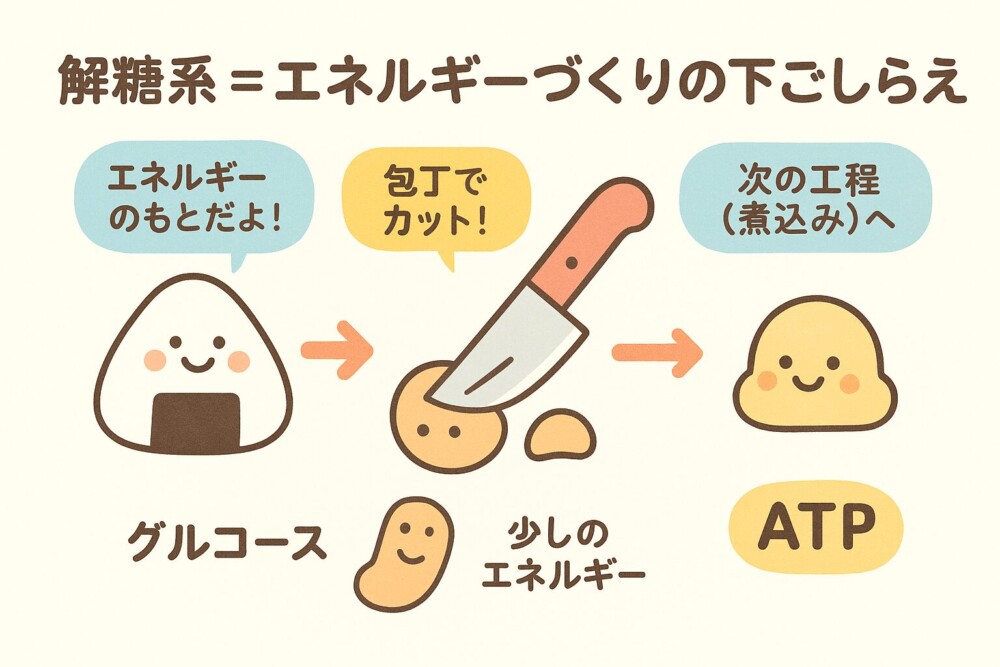

それが解糖系(かいとうけい)です。

解糖系は、料理でいえば「下ごしらえ」。

ごはん(糖)という素材を、包丁(酵素)で切り分け、

次の工程である クエン酸回路(煮込み)や電子伝達系(仕上げ)につなげる準備をします。

ここで少しだけエネルギー(ATP)も生まれます。

※ここで説明する「酵素」は、体内で作られる“代謝酵素”のことです。

サプリやドリンクで摂る酵素はそのまま体内で働くわけではなく、消化されて栄養として使われます。

目次

糖を「切って使いやすくする」下ごしらえ

糖(グルコース)は、6個の炭素からできた丸ごとの食材のようなもの。

解糖系では、このグルコースを包丁で切るように2つの小さな分子、 ピルビン酸に分けていきます。

その過程で少しのATP(熱エネルギー)と、次の工程で使う NADHが作られます。

酵素=包丁。エネルギーの香りを切って引き出す

解糖系では、複数の酵素(包丁)がリレーのように働き、 糖を少しずつ切り分けて形を変えていきます。

まるで、香味野菜を切るたびに香りが立つように、反応のたびにエネルギー(ATPやNADH)が生まれるイメージです。

| 生化学の要素 | 料理でのたとえ |

|---|---|

| グルコース | 料理前の素材(ごはんやパン) |

| 酵素反応 | 包丁で切ったり、下味をつける |

| ATP生成 | 下ごしらえ中に出る「少しの熱エネルギー」 |

| ピルビン酸 | 次の工程(煮込み)に進む“切り分け食材” |

クエン酸回路・電子伝達系へ続く“エネルギーづくりのリレー”

解糖系でできたピルビン酸は、次にクエン酸回路という“煮込み工程”へ送られます。

そこで旨味(NADH・FADH₂)が抽出され、 最後に電子伝達系という“仕上げの工程”でATPという完成料理に変わります。

つまり解糖系は、全体のエネルギーづくりの中で「最初の一手」。

この準備があるからこそ、体はスムーズにエネルギーを生み出せるのです。

まとめ:解糖系は“エネルギーづくりの下ごしらえ”

- 糖を小さく切って、エネルギーの材料(ピルビン酸)を作る

- 少量のATPとNADHを生み出し、次の工程にバトンを渡す

- クエン酸回路・電子伝達系とつながって、ATPという“完成料理”ができあがる

糖は“太る敵”ではなく、正しく使えば体を動かす力の源です。

次回は、煮込み(クエン酸回路)・仕上げ(電子伝達系)で作られたATPが、 どのように筋肉や脳で使われているのかを見ていきましょう。

用語解説

- グルコース:糖質の最小単位。体の基本的なエネルギー源

- 解糖系:グルコースを分解してATPやNADHを作る最初の代謝反応

- ATP:体の活動を支える「エネルギー通貨」

- NADH:電子を運ぶ分子。電子伝達系でエネルギー源になる

- ピルビン酸:解糖系で生まれ、クエン酸回路の原料になる分子

- 酵素:体内の化学反応を助ける“働き手”となるタンパク質

※本記事は教育目的で、生化学を料理の比喩を用いて説明しています。 詳しい反応機構については専門書をご参照ください。