「最近なんだか疲れやすい」

「肌や髪の調子が悪い」

「ダイエットしているのに思うように痩せない」──。

その原因、実は“タンパク質不足”かもしれません。

タンパク質は筋肉や臓器だけでなく、

ホルモンや酵素、血液、そして髪や爪まで、体のあらゆる部分をつくる大切な栄養素。

でも、不足すれば体調不良や美容トラブルを招き、

逆に摂りすぎても腎臓や消化に負担をかけてしまうのです。

この記事では、タンパク質の働き、不足や過剰摂取で起こる体の変化、

そして自分に合った適量の計算方法や食材選びのコツまでをわかりやすく解説します。

「健康と美容を守りたい」「正しい食生活を送りたい」

と考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

目次

タンパク質は体の材料!不足や摂りすぎは大問題

タンパク質は「三大栄養素」のひとつで、体の材料といえる存在です。

具体的には以下のようなものを作ります。

- 筋肉や内臓、骨、血液

- 髪の毛や皮膚

- 酵素やホルモン

- コラーゲン

- 胎児や胎盤、母乳

- DNAや細胞そのもの

つまり、体のあらゆる部分はタンパク質なしでは成り立ちません。

不足すれば「疲れやすい」「免疫力低下」といった身近な不調から、

重度になると「栄養失調」や「筋肉喪失」にまで発展します。

一方で、摂りすぎれば腎臓への負担や脂質異常症など、生活習慣病のリスクを高めてしまうのです。

タンパク質不足のサインと、なりやすい人の特徴

不足したときに起こりやすい症状を整理してみましょう。

- 筋肉量が分解され、基礎代謝が落ちて太りやすくなる

- 疲れやすく、集中力が続かない

- 貧血や骨粗しょう症

- 免疫力の低下で風邪をひきやすい

- 髪や爪、肌のトラブル(抜け毛・乾燥肌・爪の割れなど)

- 妊婦では胎児の発育不良や母乳不足

さらに重度になると、傷が治りにくく壊死や浮腫、脂肪肝など命に関わる状態になることもあります。

タンパク質不足になりやすい人

- 極端なダイエットをしている人

- 高齢で食が細くなっている人

- 加齢で消化吸収力が落ちている人

- 偏った食生活(ファストフード中心など)

- ベジタリアンやヴィーガンで、植物性食品しか摂らない人

「最近疲れやすい」「なんとなくやる気が出ない」といったサインも、実はタンパク質不足の影響かもしれません。

摂りすぎに注意!健康に悪影響を及ぼすケース

「筋肉を増やしたいから」と過剰にタンパク質を摂る人もいますが、それも注意が必要です。

- 腎臓に負担がかかる

- 消化不良や便秘、腸内環境の乱れ

- 体臭がきつくなる

- 体がだるい、重たい

- 肉や脂質の取りすぎによる脂質異常症

特に肉やプロテインを大量に摂っている方は、腎機能に影響が出る前に食生活を見直すことが大切です。

自分に合った適量を知ろう!計算方法と食材の選び方

1日の目安量は?

一般的には、

- 健康な成人:体重 × 1g

- 妊産婦や高齢者:体重 × 1.5g

例えば体重50kgの方であれば、50〜75gのタンパク質が目安になります。

標準体重から計算するのがおすすめ

体重が極端に重い・軽い人は、実際の体重ではなく「標準体重」を基準にすると安心です。

身長(m) × 身長(m) × 22

例:身長153cmの場合

1.53 × 1.53 × 22 = 約51.5kg

この数値をもとに「標準体重 × 1g」で必要量を算出します。

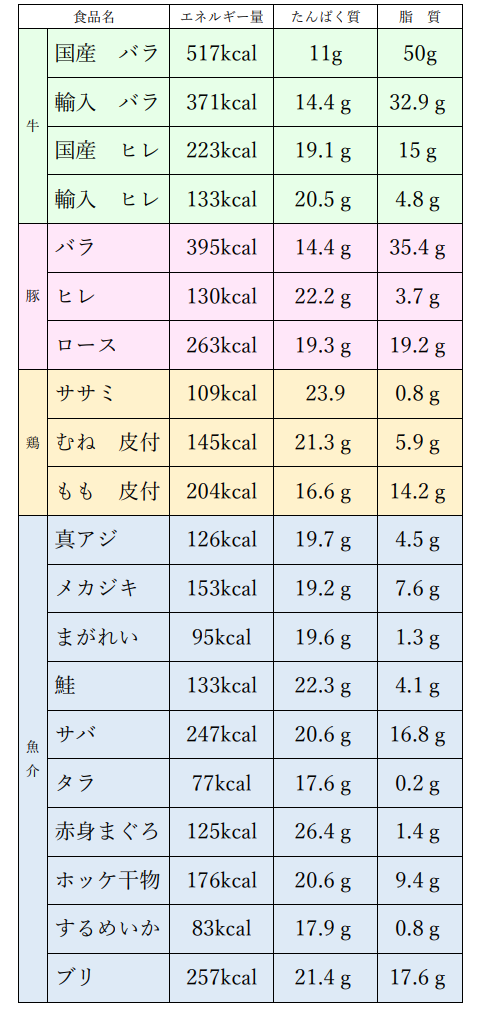

食材によって含有量はこんなに違う

- 牛肉:部位や国産・輸入で差が大きい

- 鶏むね肉・鶏ささみ:高タンパク・低脂質でダイエット向き

- 豚ヒレ肉:脂質控えめで使いやすい

- 魚:良質なタンパク質に加えてDHA・EPAも摂れる

分量は全て100gでの算出です。

脂質が気になる場合は「茹でる・蒸す」で余分な脂を落とすのがおすすめ。

逆に鶏むねやヒレ肉なら、食材の脂質量が低いので揚げ物にしても安心です。

無理なく調整することが大切

標準体重から大きく外れている場合、急に摂取量を増減させるのは逆効果。

段階的に調整して、体に負担をかけないことが継続のポイントです。

健康的にタンパク質を摂りながら理想の体を目指そう

タンパク質は不足しても摂りすぎても体に悪影響を及ぼします。

大切なのは「ちょうどよい量」を知り、バランスよく取り入れること。

体重やライフスタイルに合わせて必要量を見極め、

肉・魚・大豆製品などいろいろな食材から取り入れることで、無理なく続けられます。

正しい知識を持ってタンパク質を味方にすれば、健康はもちろん、

美容やダイエットにも大きな効果が期待できます。

あなたの食生活にも、ぜひ今日から意識して取り入れてみてくださいね。